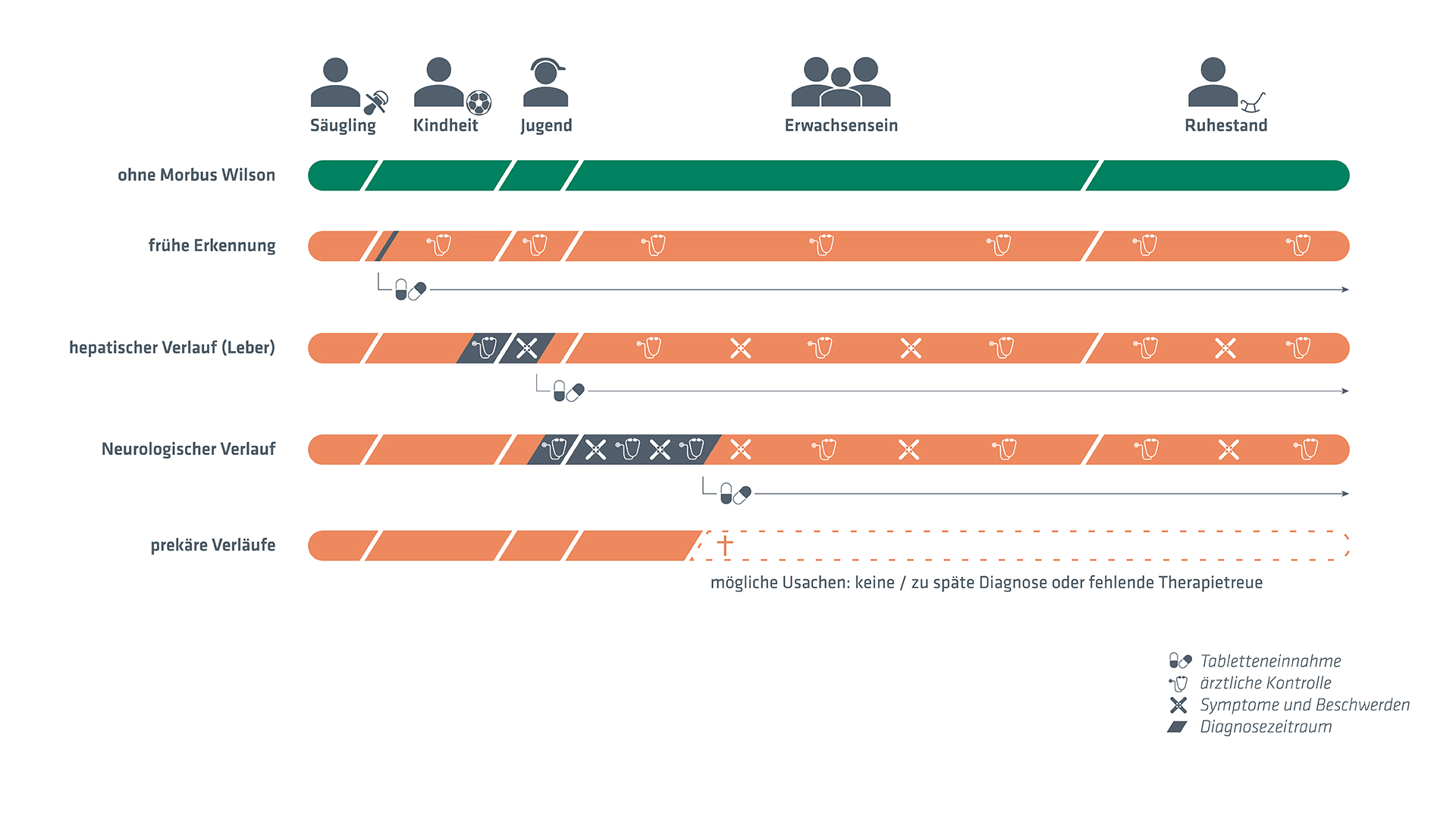

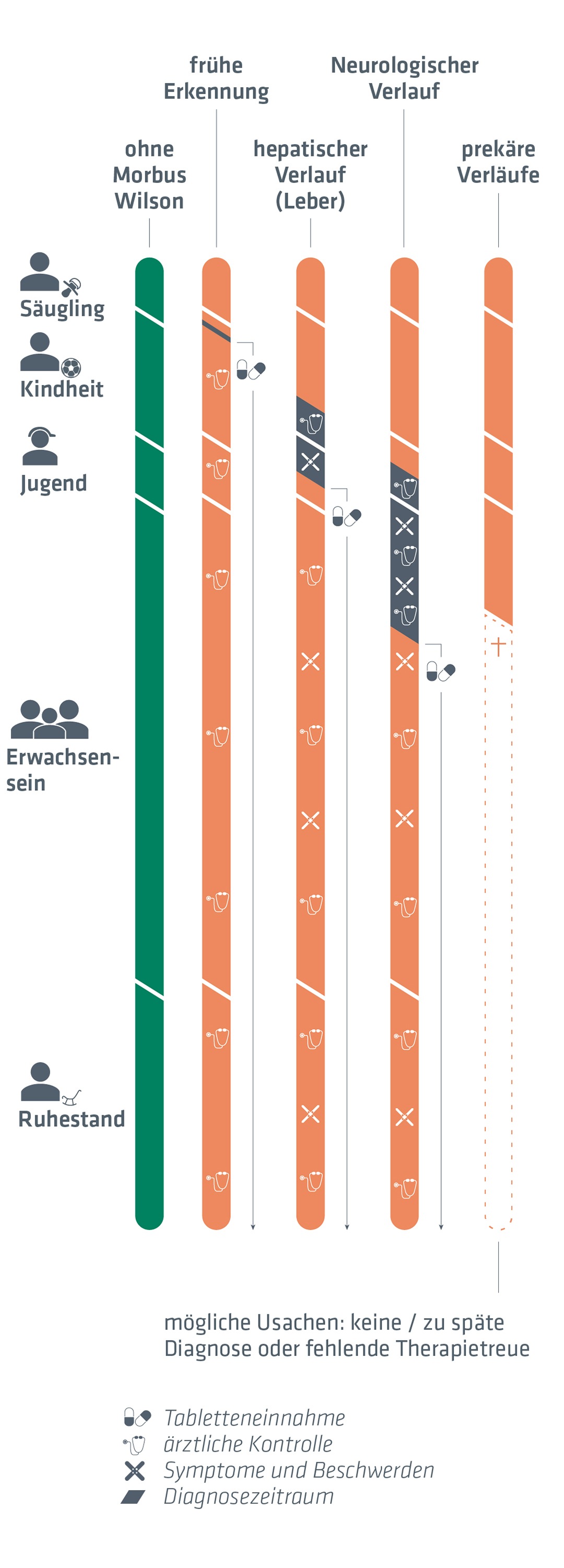

Die Art und die Ausprägung der Symptome können beim Morbus Wilson vielfältig sein. Daher sind die Lebenswege mit dieser Erkrankung sehr individuell. Es können trotzdem zwei typische symptomatische Verlaufsformen unterschieden werden: Der hepatische (der Leber betreffende) und der neurologische bzw. der neuropsychiatrische Verlauf.

Das Ausmaß der Symptome nimmt mit dem Lebensalter der Diagnosestellung zu. In Kindheit und Jugend steht meistens die Schädigung der Leber im Vordergrund. Im (frühen) Erwachsenenalter treten zusätzlich auch neurologische Symptome auf. Aufgrund der Seltenheit der Krankheit haben viele Patientinnen und Patienten einen langen und z.T. beschwerlichen Weg von den ersten Symptomen bis zur Diagnose hinter sich.

Bei der nicht-symptomatischen Verlaufsform wird die Erkrankung vor dem Ausbruch der eigentlichen Symptome erkannt. Dies kommt z. B. vor, wenn aufgrund eines bereits erkannten Morbus Wilson innerhalb einer Familie die restlichen Familienmitglieder auf die Erkrankung untersucht werden.

Unbehandelt endet der Morbus Wilson immer mit einer Überladung an Kupfer im Körper, was letztendlich zum Tod führt.

Eine Behandlung dieser Krankheit ist möglich und auch notwendig. Unabhängig davon, wie stark oder schwach die Symptome des Morbus Wilsons ausgeprägt sind, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Erkrankten die Medikamente zuverlässig und möglichst in zeitlicher Abstimmung mit den Mahlzeiten einnehmen. Dies ist einer der wichtigsten Stützpfeiler einer erfolgreichen Therapie. Neurologisch Betroffene haben über die medikamentöse Therapie eine Chance auf Besserung ihrer Symptome. Es gibt jedoch auch Verlaufsformen, bei denen die Erkrankten trotz Therapie ein Leben lang mit den neurologischen Symptomen zurechtkommen müssen.

Kann die Diagnose frühzeitig gestellt werden und wird die Krankheit lebenslang konsequent therapiert, sind die Aussichten für ein „normales“ Leben mit Morbus Wilson sehr günstig. Den Erkrankten wird unter Therapie eine durchschnittliche Lebenserwartung prognostiziert.

Die Therapie muss lebenslang durchgeführt werden!

Therapie

Medikamentöse Behandlung (Primärtherapie)

In fast allen Lebensmitteln sind geringe Mengen an Kupfer vorhanden. Die Therapie von Wilson-Erkrankten besteht daher in der Einnahme von Tabletten, die verhindern, dass sich das über die Nahrung aufgenommene Kupfer in der Leber und von dort aus im Gehirn anreichert.

Zur medikamentösen Primärtherapie werden in Deutschland die Wirkstoffe D-Penicillamin, Trientin und Zink eingesetzt. D-Penicillamin und Trientin sind in diesem Zusammenhang sogenannte Kupfer-Chelatbildner. Diese Stoffe sind in der Lage, Kupfer-Ionen zu binden und sie damit als potentielle Gefahrenstoffe für den Körper auszuschalten. Das auf diesem Weg gebundene Kupfer wird über die Niere mit dem Urin ausgeschieden. Die andere Strategie besteht darin, den Betroffenen zinkhaltige Substanzen zu verabreichen. Die Gabe von Zink hemmt die Kupfer-Aufnahme im Darm und bremst dadurch ebenfalls dessen Anreicherung im Körper. Das Kupfer aus der Nahrung wird bei der Zinktherapie über den Stuhl ausgeschieden.

Bei akut erkrankten Morbus Wilson-Betroffenen (typischerweise frisch Diagnostizierte mit Symptomen) werden zu Behandlungsbeginn vorrangig D-Penicillamin und Trientin empfohlen, um den Körper zu entkupfern. Zur Erhaltungsmedikation nach Überstehen der akuten Krankheitsphase bzw. zur Therapie bei Zufallsbefunden (z. B. Geschwisteruntersuchung) wird darüber hinaus Zink eingesetzt.

Die Einnahme aller genannter Medikamente erfolgt meist in mehreren Einzeldosen über den Tag verteilt auf leeren Magen, d. h. 1-2 Stunden vor bzw. 1-2 Stunden nach den Mahlzeiten.

Medikamentöse Behandlung während der Schwangerschaft

ACHTUNG: Während einer Schwangerschaft darf die Therapie nicht unterbrochen werden. Ein Therapieabbruch ist lebensgefährlich!

Der Morbus Wilson e.V. bietet für angehende Mütter den Flyer „Schwangerschaft und Stillen mit Morbus Wilson“ kostenlos an.

Ernährung

Es wird eine gesunde und vielfältige Ernährung empfohlen. Eine streng kupferarme Diät ist bei stabil eingestellter Primärtherapie nicht zwingend erforderlich. Falls trotz guter medikamentöser Therapie die Einstellung des Kupferstoffwechsels unzureichend ist, kann eine vermehrt kupferarme Diät unterstützen. Diese findet in erster Linie bei frisch Diagnostizierten Anwendung, welche meist viel gespeichertes Kupfer im Körper aufweisen. Kupferreiche Kost wie z. B. Meeresfrüchte, Innereien, Nüsse, Rosinen, Mandeln, aber auch kakaohaltige Lebensmittel wie Schokolade sollten hierbei gemieden werden. Auch Designer-Food (Energieriegel, Nahrungsergänzungsmittel, Multivitamintabletten) kann viel Kupfer enthalten und sollte nur nach genauem Lesen der Inhaltsstoffe konsumiert werden.

Eine Nahrungsmittelliste finden Mitglieder in unserem Mitgliederbereich Info-Materialien.

ACHTUNG:

Mittels Diät kann KEIN Kupfer aus dem Körper entfernt werden. Eine kupferarme Ernährung kann NIEMALS eine alleinige wirksame Therapie sein! Die medikamentöse Therapie ist die einzige Möglichkeit, dem Körper Kupfer zu entziehen!

ACHTUNG:

Wie jede Person, die eine geschädigte Leber hat, ist es auch für Wilson-Erkrankte ratsam, auf Alkohol vollständig zu verzichten.

Trinkwasser

Trinkwasser aus den öffentlichen Versorgungsnetzen ist geprüft und sicher. Durch Vor-Laufenlassen von Hahnwasser sind evtl. Leitungsrückstände weitgehend vermeidbar. Trinkwasser aus privaten Brunnen sollte überprüft werden.

Vitamine und Spurenelemente

Für Erkrankte unter D-Penicillamin-Therapie ist eine Vitamin B6-Ergänzungstherapie empfohlen (3 x Woche 20mg). Ansonsten gibt es keine allgemeinen Empfehlungen, außer bei nachgewiesenem Mangel an Spurenelementen oder Vitaminen.

Weitere Therapie-Ansätze

Transplantation: Da es sich bei Morbus Wilson primär um eine Lebererkrankung handelt, kommt zur Therapie der akuten Krankheitsform, insbesondere bei fulminantem Leberversagen, auch eine Lebertransplantation in Betracht. Die Anzahl der in Deutschland durchgeführten Transplantationen ist sehr gering.

Gentherapie: Es führen mehrere Unternehmen klinische Studien zu von ihnen entwickelten Gentherapien durch (Stand 2024).

Krankengymnastik / Ergotherapie / Logopädie / psychologische Begleittherapie

Sind bei nachgewiesenen Funktionsstörungen / psychischen Belastungen sehr sinnvoll.

Alternative Medizin

Diese kann gefährlich sein. So können chinesische oder ayurvedische Tees große Mengen an Kupfer enthalten. Wir empfehlen hierfür Rücksprache mit dem spezialisierten Morbus Wilson-Zentrum zu halten.

Mit Medikamenten auf Reise

Möchten Sie für einen längeren Auslandsaufenthalt Ihr Medikament in größeren Mengen bei einer Flugreise mit im Handgepäck transportieren, so kann es unter Umständen beim Zoll bzw. bei der Sicherheitskontrolle des Handgepäcks Probleme geben. Um sich bestmöglich auf eine solche Situation vorzubereiten, ist es ratsam, ggf. den betreuenden Arzt um eine Bescheinigung der Notwendigkeit der Medikamenteneinnahme zu bitten (ggf. in englischer Sprache), die auf der Reise mit sich geführt werden kann.

Verlaufskontrolle

Für alle an Morbus Wilson-Erkrankten ist die regelmäßige fachmedizinische Morbus Wilson-Kontrolle in einer internistischen und/oder neurologischen Ambulanz von großer Bedeutung. Diese dient der Überprüfung der Wirksamkeit zur verabreichten Therapie und kann den Erkrankten gleichzeitig ein wertvolles Feedback im Umgang mit ihrer Therapie vermitteln. Die Betroffenen nehmen dafür meist einen langen Anfahrtsweg in Kauf, da diese auf Morbus Wilson spezialisierten Zentren deutschlandweit nur vereinzelt zu finden sind.

Wer ist Ansprechpartner?

Ein spezialisiertes Zentrum sollte etwa 1 bis 2-mal jährlich kontaktiert werden. Ob primär eine neurologische oder internistisch/hepatologische Betreuung besser ist, hängt von der im Vordergrund stehenden Symptomatik ab.

Im SE-Atlas für die "Wilson-Krankheit" können unter dem Link die meisten aufgelisteten Einrichtungen für Morbus Wilson übersichtlich in einer Karte gefunden werden.

Alle uns bekannten Fachärztinnen und Fachärzte bzw. Adressen, die für den Morbus Wilson kontaktierbar sind, können unter Fachärzte gefunden werden.

Was sollte die Verlaufskontrolle umfassen?

- Patientengespräch: Fragen und Beschwerden evtl. vorher notieren

- Patientenuntersuchung (Nebenwirkungen der Therapie?)

- Laborkontrollen:

- Blutbild

- Leberwerte

- Quick-Wert

- Coeruloplasmin im Serum

- Kupfer im Serum

- 24-h-Sammelurin auf Kupfer (unter Zinktherapie auch auf Zink)

- Im spezialisierten Zentrum:

- Ultraschall Leber und Milz

- Ggf. neurologische Spezialuntersuchungen

- Verlaufskontrolle Kayser-Fleischer-Ring durch Augenarzt (falls bei Diagnosestellung vorhanden)